自家製 いろいろ

2011年1月12日 (水曜日)

2011年1月11日 (火曜日)

レモン・マーマレード

昨日、物産館で色の綺麗な、大きなレモンを買って来たので、昨夜は早速レモンを絞ったり、皮を剝いたり、薄皮でペクチンを作ったりと、楽しい忙しさでした。

半分にカットして、レモン絞り器で果汁を絞ったら、果肉と薄皮を取り除きます。

レモンの皮の苦味を見ながら、好みの苦味になるまで2~3回、茹でこぼして一晩水に漬けて置きます。

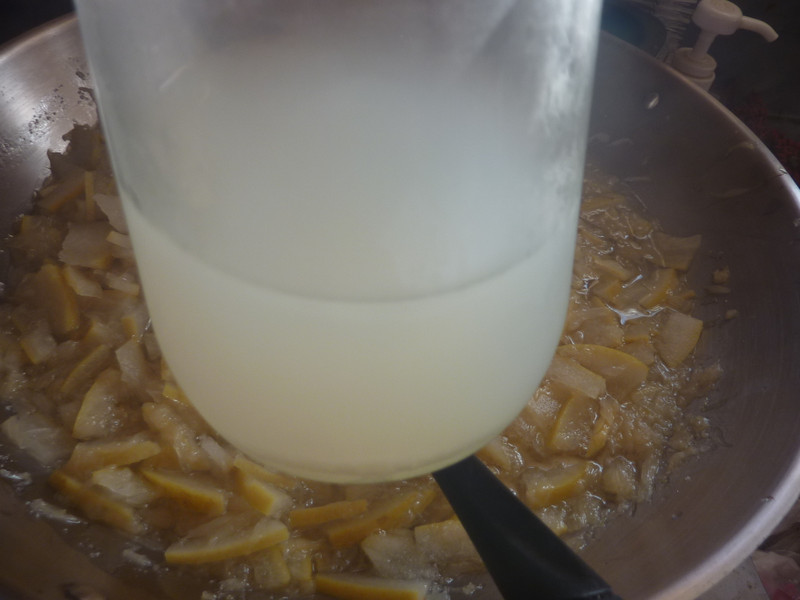

レモンの果肉と薄皮に、ひたひたの水を入れて煮込んで作ったのが、下の画像のペクチンです。ペクチンは使う柑橘類によって強さが違うので、今回はどうなるかな~?レモン2キロで、350ccのペクチンを取りました。

スライスした皮とペクチンを入れて、皮が柔らかくなるまで煮込んで、綺麗な色を活かしたいから、グラニュー糖を2~3回に分けていれるの。

最後に絞っておいたレモン汁を加えて煮込むんだけど、今回使ったレモンは、思ったよりもペクチンの含有量が多かったみたいで、予想よりも固まってしまいそうな雰囲気です。やっぱり・・・半分にカットしたときにワタの部分が柔らかくて、そうじゃないかな~?って思ってたんだ・・・って、後からだったら何とでも言えるわよね~ ![]()

で、仕上がりの色の綺麗な事!! どう? これは1番早く仕上がる作り方なんだけど、時間をかけてゆっくり作る方法も下準備OK!だから、楽しみに待っててね~。

ちなみに、お箸で挟んで持ち上げているのは、「リンゴのジュレ」です。ジュレは作ってすぐは、柔らかいんだけど3ヶ月くらい熟成させるとプリプリに固まってきます。ジャムって不思議ですよね~。このリンゴのジュレは、まだ1ヶ月くらいだから柔らかめですが、お箸で持ち上げられる硬さになっていました。りんごは買って来て作るので、チョッとしか作ってないの・・・。お家の家庭果樹園で収穫できる果物は贅沢に使って作れるんだけどな~・・・。

2011年1月10日 (月曜日)

大きなレモン

手のひらが隠れちゃうくらい、大きなレモンです。大小3個入りで150円!!

こんな珍しいレモンを見つけた私は、すぐに1袋買って、レジーを済ませるとすぐに、ビニール袋から取り出して、手触りと香を確かめて、物産館の事務所で包丁を借りてカットしてみたの。

そしたら、思った通り皮は柔らかいし、香りは良いし、普通のレモンと比べたら、まろやかな酸味で果汁もタップリでした。

すぐに、売り場に戻った私は、取りあえず10袋買っちゃいました。家に戻って計ってみたら、6キロあったのよ! 「6キロも買っちゃって、何するの?」っ聞かれたけど、私の頭の中では・・・パンに塗るのに、レモン・マーマレードを作って、ヨーグルト用に、レモン・ソースを作ってぇ~、焼き菓子用やゼリー用に、レモン・ピールを作って・・・「レモンピールにチョコレートをコーティングしても美味しいわよね」ふふふ・・・って、一人で笑ったりして(知らない人が見たら、チョット怖いかもね)

家庭果樹園の紅文旦やサワーポメロや八朔や夏みかんと一緒に、ミックス・マーマレードを作って・・・って、意欲満々ですよ~。

家庭果樹園のレモンちゃんたちが、ヤキモチ焼きそうです ![]()

こんなに綺麗なオレンジ色をしたレモンだから、色を消さないように三温糖やキビ糖は使わないようにしなくちゃね。

グラニュー糖のストックを見たら、まだ5~6キロは残っていたから、

とりあえず、「ビター・レモン・マーマレード」は、外せないわよね。それから、こんなに沢山あるんだから、出来上がりまで数日かかるけど、水に浸してゆっくり苦味とアクを取り除いて作る、レモンジュレも良いわよね~

何を作るかとか、どんな作り方をするかで、出来上がりの量が500ml~1400ml前後と違うから、大好きな保存食を押入れの箱に仕舞いこむのが(スットックするのがって事ですよ)大好きだから、取りあえず今回は、全部の種類をジャムビン4個ずつ作って、どれが1番美味しいか、家族に意見を聞こうかな?

2011年1月 9日 (日曜日)

月日貝

物産館で、月日貝を見つけたので、シュウマイを作ろうと思って買ってきました。

貝の表と裏の色が対照的なので、太陽と月に例えて、月日貝と呼ばれているそうです。

鹿児島では、貝殻の内側の色に合わせて、緋扇貝(ひおうぎがい)とも呼ばれています。白い殻の内側は鮮やかな黄色で、茶色い殻の内側は紫色をしています。

北国のホタテに比べると、貝柱も小さいし旨みも少ないのですが、鮮度が良いのでお刺身にしたら、貝柱もヒモもコリコリしてて美味しいですよ。

小麦粉の残りでシュウマイの皮を作る予定だったけど、気が変わって月日貝はお刺身で頂くことにして、皮は一晩寝かして明日、小龍包かシュウマイか餃子にしようかな~?

裏庭には、大雪の名残がまだ残っています。

2011年1月 7日 (金曜日)

今夜のサラダ

今夜のサラダは、大好きな「ジャコのカリカリサラダ」です。

サラダの材料で、しらす干し以外は全て家庭菜園のお野菜たちです。

スイスチャード(カラーふだん菜)・春菊・サニーレタス・サンチュ・セロリ・岡山サラダ菜・イタリアンパセリ・ツルムラサキのつぼみ・金柑・・・。今日は大根やター菜や小松菜はサラダに入れませんでした。

ニンニクは、収穫後も長い間保存できるので、家庭菜園で作って欲しい野菜の1つですね。ニンニクを荒くみじん切りにして、オリーブオイルでジャコがカリカリになるまで炒めて、ポン酢をかけた野菜の上から、ジュッって回しかけます。急いで混ぜると、野菜に適度に火が通り美味しくなります。

これで11種類の食材を使っているので、後は雑穀米(やずやの16雑穀)と、豆腐とワカメとネギのお味噌汁で30種類の食材になるので、食後のフルーツやヨーグルトを数えなくても、1食で30品目摂取できちゃいます。モチロン食材だけ数えているので、調味料は30品目の中には入っていませんよ。

最近は、お米が新米だし、毎回、食べる分だけ精米して炊いているから、ご飯が美味しくて困っちゃうゎ!!

2011年1月 6日 (木曜日)

カリンのドリンク

昨日の続きで・・・

ストーブでコトコト炊いたカリンは、そのまま一晩寝かします。

ガーゼを使って濾したら、お砂糖を入れて火にかけます。

煮込んでいくと、だんだん茜色になっていきます。お砂糖の種類や量は、出来上がりをどうしたいかで違ってきます。自然の色をそのまま活かしたい時は、グラニュー糖や氷砂糖を使いますが、健康を考えたりすると三温糖を使ったり、黒砂糖を使ったりします。使うお砂糖でコクや味が違ってきますが、食べるものに限って言えば、見た目も大切なんですよね・・・。でも、自宅用では白砂糖を使うことはありません。

ヨーグルトソースやジャムにするときは、煮込み時間と砂糖の分量が違ってきますが、自家用なら何でも OK! じゃん!!

だから私は、生姜汁をいれてみたり、クエン酸を足してみたり、レモン汁を入れたりと毎回、試行錯誤を重ねているんです。食に対する飽くなき挑戦!これが人生にもあったらいいのにね~ ![]()

自家用では、同じように作っても同じ物には仕上がりません。大きなメーカーでは、同じ時期に収穫した果物を冷凍してジャムにしているし、大量に作っているので同じ品質の物ができるんでしょうね。だけど、自家製って大量生産できない分、「うゎ~っ!美味しい~!!」って思う出来栄えだったり、「次はこの作り方はや~めた・・・」っていう、試行錯誤が楽しくって ![]() 保存食作りはやめられないわ~。

保存食作りはやめられないわ~。

今回、煮詰める時間を短縮して、お湯で割って飲む「カリンドリンク」に仕上げました。市販のユズ茶や蜂蜜レモンは、相当薄めても甘すぎて好きじゃないんだけど、自家製だから好みの味に仕上げることができるんですよ~。

妹におすそ分けした分を取り分けて、残りには、冷蔵庫の野菜室に花ユズが10個くらいあったので、柚子の絞り汁をいれてみました。味見してみたら、私の好きなカンキツの香タップリのチョッピリ酸っぱいシロップが出来上がりました。

去年と同じような、風邪でダウンって事にならないように気を付けなくちゃ!

2011年1月 5日 (水曜日)

カリンの利用方法

今年最後のカリンの収穫をしました。と言うよりも、雪で落ちたって言う方が正しいかな~?2軒隣のカリンはまだ樹になっていました。

樹の上で完熟したカリンは、樹に近づいただけでカリン独特の良い匂いがします。

前回作ったジュレが好評だったので、今回は、ジュレを作る事にしました。

今回のジュレは、ストーブで炊くので、大きなカリンは4つ割に、小さなカリンは2つ割ににして煮込みます。

大きな鍋にカットしたカリンを入れて、水をタップリ入れます。ストーブの火は、コトコトじっくり煮込むのにピッタリですよ。今回のジュレは喉のために、芯も種も全部入れて煮込んでいます。

ストーブの後ろのふすまの角が・・・、犯人は画像の下に写っていますよ。シベリアンフォレスト・キャットのはるみちゃんです。最近は歳を取って片目がおかしくなっていますが、これは歳を取ったからです。

今日は、このままコトコト煮込んで一晩置くので、続きは明日!

2011年1月 4日 (火曜日)

サワーポメロのマーマレード

大雪で、サワーポメロや八朔などの柑橘類が少し落ちていました。

樹上で完熟した果実なので、香も良いし甘さも酸味も丁度よかったので、何か作ろうかな~?って、毎度の事ですが、朝ごはんの必需品、ヨーグルトのお供を作る事にしました。

柑橘類の皮は苦味が強いので、タップリの水で苦味とアクを取るために、2~3回茹でこぼして、1~2晩水に漬けます。 白いワタの部分を取り除き、細く切て水洗いして煮込む方法もありますが、色々試してみて、この方法が1番美味しく出来上がるような気がします。好みですが・・・。

煮込み状態を見ながら、柚子茶みたいに「お湯で割って飲む用」は、これくらい煮詰まったら、別鍋に取り分けてレモン汁とクエン酸を入れて沸騰させて出来上がりです。別鍋に取り分けるわけは、3種類を1度に作るからです・・・つまり・・・手抜きですね。別々に作ると、鍋を何回も洗わないといけないし・・・。

ヨーグルトソース用にはこれ位で火を止めます。こちらはレモン汁を加えて火を止めます。

長期保存用には、しっかりと糖度を上げて煮沸消毒したビンに詰めて、更に脱気しますが、今回は作った量が少なかったので、空き瓶に詰めただけでした。

自分で作ったマーマレードは、糖度も好きな甘さに調節できるし、自宅の家庭果樹園の果物だから、本物の有機肥料・無農薬って安心できるし、色を気にしなければ三温糖で作ったら、身体にも優しいし・・・、今回は色を綺麗にしたかったので、グラニュー糖で50%の糖度にしてあります。

自分で作ったマーマレードの一番の良さは、果肉の量が抜群に多いと言う事ですね。市販のマーマレードって、果肉はほんのチョッピリ浮かんでいるって感じでしょう?だから、自分で作ったマーマレードは「贅沢気分」を味わえますよ。あなたも作ってみる?

今日は、いつもジャムビンを注文している会社から、今年初めての注文「ジャムビン合計168本」を発送したと、メールが入ったので、明日はサワーポメロのマーマレードの準備をしなくっちゃ!!今年は、レモンが不作だったからレモンのマーマレードは無しかな~?

モチロン、全部のビンを使うわけじゃないですよ。冬のカンキツ類の季節が過ぎて春から梅雨までの間に、梅・アンズ・プラム・桃・ヤマモモ・イチジク・と忙しくなるので、いつも年末や年始のセールの時にまとめ買いしているんです。

2010年12月25日 (土曜日)

青汁用のケール

夏場のケール(青汁)は飲めた物ではありませんが、冬場のケールは甘くなるはずなんだけどな~。まだ苦くて青臭い!

今年のケールは、寒さが足りないせいなのか?甘くなりません・・・。

今年は、人参も植えてないし・・・。種がまた無駄になるかも・・・。

朝ごはんの前に、リンゴ・人参・ケールを絞った野菜ジュースを飲んでいたけど、今年の畑は落第点で、草だらけになったり、折角植えた冬野菜も油断しているうちに虫だらけで・・・。

お煎餅の空き缶の中には、沢山の封を切った種があり、その中には2~3年前の種もありありました。

どうせダメだろうと、普通に蒔かずに畑の隅っこにパラパラと捨てたのに、ほぼ全部の種が芽を出したみたいです。

試しに食べてみたら、柔らかいし、青臭さもまったくなくて、春菊のサラダにピッタリです。こんなことなら、封を切って長い間そのままになっている他の種も春になったら蒔いてみようかな?

2010年12月22日 (水曜日)

りんごのジュレ

今月の、香港家庭料理教室の献立の中に、「スパイシーアップル・ゼリー」がありました。ゼリーの色は、リンゴの皮の色です。着色料は全く使っていませんよ。

皮を剝いて芯をくりぬいたリンゴを、シナモンスティック・カルダモン・クローブ・ジンジャースライス・レモン汁とお砂糖で、リンゴを皮も芯も一緒に煮込んでコンポートにして一晩置き、翌日、煮汁と果肉に分けてゼリーを作るのですが、料理教室でコンポートを作っても一晩置けないので、前日の夜に30人分のスパイシーアップルを作って、教室での調理実習では、ゼリーを作るだけにして、生徒さんたちには、リンゴの皮剝きや煮込むところまで実習してもらい、煮込んだコンポートは、各自でお持ち帰りしてもらいました。つまり、60人分の紅玉が必要だったんです。

大量の紅玉を手に入れるために、青森のリンゴ農家にお願いして、送ってもらったんだけど、送料がかかるので、妹にも声をかけて、自分で加工する分も一緒に注文したんです。本当に沢山の紅玉を買いました。毎朝のケール(青汁)と一緒にジュースにしています。

芯も、皮も取らないで、丸ごとのりんごを、そのままコトコト煮込んで、一晩置いてガーゼで濾します。すっかり色の抜けたりんごは、トカラ山羊が食べるかな?

何も加えていない自然の色です。これにお砂糖を入れて煮詰めていきます。色を気にしない時は、三温糖をつかったり黒糖を使ったりしていますが、今回は透明なジュレにしたかったので、グラニュー糖を使いました。

好みのトロミまで煮詰めて、仕上げにレモン汁を入れるんだけど、今年はレモンが不作です。そこで、ライムで代用することにしました。

ライムって、レモンよりも種が少ないし、酸味もまろやかだし、庭に植えるスペースがなくっても、植木鉢栽培でもOK!だから、1本植えてもいいよね。

ライムの下に見えている、10年以上使っているお気に入りの、青森ヒバのまな板にヒビが入っているんですが、最近、デパートで青森物産展をしていないんですよね。まな板は青森ヒバに限るので(私のお気に入り)、他のものを買う気にならないんだよね~。

母をお店まで(80歳の母は現役の美容師です)、お迎えに行くついでに、熱々の出来立てを弟の家までお届けしました。途中の信号待ちで1瓶だけデジカメでパチリ ![]()

熱々だし、ビンも洗っていないのでベタベタしてたから、一瓶ずつビニール袋に入れてあります。ビンの向こう側のフェンスが透けて見えてるのかわるかな~?

紅玉がまだあるので、今度は紅茶を煮詰めて、紅茶の香のするアップルジュレを作るかな?

2010年12月17日 (金曜日)

新ショウガ

西駅朝市の指宿産の新ショウガを見つけたので、生姜の保存食を作ろうかな?新ショウガも最後だろうしね。

1500グラム入りが、300円!! 安いですね~、画像は1袋分ですが、思わず2袋買っちゃいました。

スライス生姜入りの生姜シロップにしようかな? ポカポカ生姜ジャム?それとも、大好きなシラス入りショウガの佃煮?何作ろうかな?

普段は、大量にスライスするときには、フードプロセッサーのディスクを使うのに、1キロ位ならスライサーでもいいかな?・・・、普段は包丁かフープロなのに、使い慣れないスライサーで超薄切りにしようとしたら・・・右手の親指を切ってしまいました。なにやってんだ私・・・

業務用品専門店で買ったスライサーでスライスしたキャベツの味は・・・、包丁を使った手切りとは食感が全く違い、数回使っただけでしまい込んでいたので、久しぶりに使ったら、ショウガを切らずに指を切ってしまいました。

おかげさまで、今日は水を使う仕事は全て、ゴム手袋をしての作業になりました。

結局、フードプロセッサーのスライスディスクを出して、スライスしました。私の持っているディスクは2ミリなので、フードプロセッサーのスライスディスクのオプションで1ミリを買おうかな~?

ショウガと同量の水を加え、三温糖を入れました。これをコトコト煮込んでショウガのエキスが出きったら、漉して出来上がりです。生姜紅茶に入れたり、ヨーグルトソースにしたり、今年は風邪で寝込んだ経験があるので、風邪予防に生姜を積極的に取らなくちゃ!

残りの生姜は、なにを作るかまだ決めていません。

2010年12月15日 (水曜日)

蕎麦打ち体験

吹上浜海浜公園で蕎麦打ち体験があり、母と妹と私の3人で参加してきました。

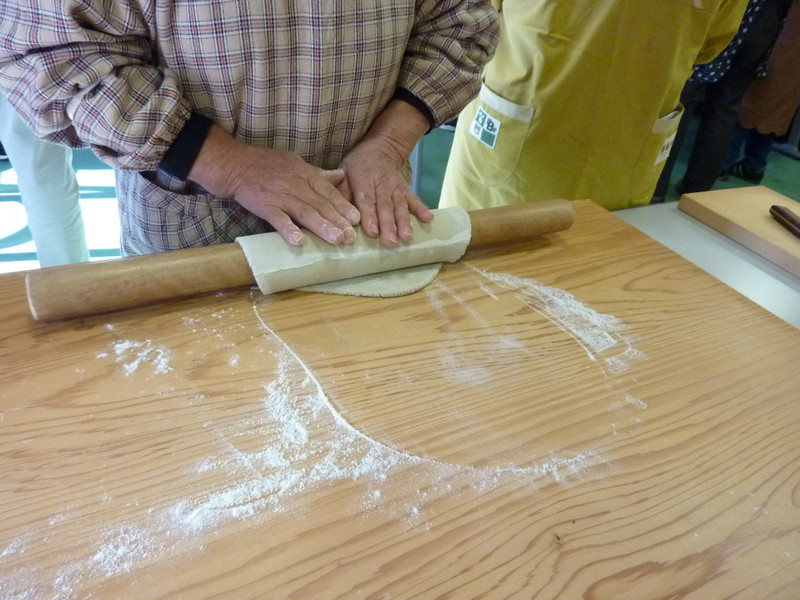

88歳の現役で蕎麦屋をしている先生と、そのお弟子さんたち(全員80歳以上でした)が、総出で蕎麦打ちを教えて下さいました。

私たちの班を指導してくださったのは、80歳の先生でした。先生が蕎麦をのばすコツのお手本を見せてくれました。

タテに3回、ヨコに3回、コロコロしたら、綺麗な長方形にのびました。

妹も、教えてもらった通りに伸ばしてみたけど、均等な厚みにならず、長方形にもならず・・・笑いの絶えない、蕎麦打ち教室でした。

蕎麦といえば、父が元気だったころ、蕎麦を沢山植えて収穫したことがありました。製粉してもらった蕎麦粉は、どういう訳か?砂が沢山混じっていて仕方なく馬を飼っている知人の家まで持っていったことがあり、それ以来蕎麦打ちは我家ではやっていませんでした。

太いの、細いの、固まったのと色々ありますが、味は最高!でした。

蕎麦打ち体験教室で使ったそば粉は、吹上浜海浜公園の職員さんたちが、敷地内の畑で育てて、この日に合わせて製粉した蕎麦粉を使ったそうです。

蕎麦には、4たてというものがあり、収穫したて、挽き立て、打ちたて、茹でたて、が肝心だと聞きました。今日のお蕎麦はこの4たてが揃っていたから、蕎麦は不揃いでも、味は今まで食べたことのあるどの蕎麦よりも格別美味しかったのかな?

ちなみに、このお蕎麦は蕎麦粉と水だけで練った、100%蕎麦粉のお蕎麦です。自宅で打つ100%のお蕎麦は短くプツプツと切れてしまいますが、収穫したての実を粉に挽き立てだから、一切のつなぎが入っていなくてもプツプツ切れていないお蕎麦ができたのかな?本当に普段のお蕎麦とは味が違いました。

年末は自分で打ってみようかな?麺をこねるための陶器の麺鉢も、麺を伸ばすための麺台も麺棒も全部揃っているのに勿体ないですものね。

2010年12月 3日 (金曜日)

花梨ジュレ

我家の無農薬で育てた(単にほったらかしだっただけ)の花梨がまだあるので、今度は、皮も芯も種も使ったジュレを作りました。

ジュレって本当は、フランス語ではジュレ・英語ではゼリーと言いますが、私は透明感のある、プルプル・キラキラした果肉の入っていないジャムをジュレって言っています。

だって、ゼリーはゼラチンを使って固めているけど、花梨ジュレは固まってはいるけど、ゼラチンやペクチンなどの添加物は一切使っていないんですもの。

今回は、2キロの花梨を使いました。

皮をむかずに、4つ割にして作る方法もありますが、今回は芯と種を鍋の底に敷いて、スライスした果肉を敷き詰めてみました。

花梨の2倍強のお水を加えて火にかけます。沸騰したら弱火でじっくりエキスを出します。

今回は、ガーゼを使って煮汁を漉しました(普段は目の細かいザルを使っています)。好みのトロミが付くまで煮込んで、消毒したビンに詰めて、脱気消毒をしたら、常温での長期保存が出来ます。

どちらも同じように、花梨・グラニュー糖・レモン汁以外は入っていません。

左の茜色には芯も種も使った煮出し汁を使っていますが、右のジュレには芯と種が入っていません。どちらも美味しいですが、喉のためなら芯と種を入れて作ったほうがいいそうです。

煮詰め具合で、蜂蜜くらいにでも、お箸で挟める位にも出来るので、残りの花梨はどうしようかな~?

2010年11月30日 (火曜日)

漬物を使った料理

先日、漬物協会の依頼で、漬物を使ったレシピを作りました。

パンフレットに紹介された画像の撮影は、9月の事でした。

韓国料理屋さんを経営している韓国人や、天文館でフーズバーを経営している方や、家庭の主婦の考案した漬物料理の数々がポスターになりました。

私のレシピもこの中に入っています。

そして、先月(10月)は2回目の依頼がありました。

前回よりも更に簡単な献立を・・・と、考えて、スープにしました。

撮影ではお皿に盛り付けてありますが、本来はスープワンタンなので、試食はスープとお野菜と一緒にお茶碗で試食していただきました。

全ての材料を1分間、フードプロセッサーにかけて具を作ります。

市販のワンタンの皮に包んで、鶏がらスープの素と白だしで味をつけたスープに長ネギと青梗菜の茎を入れ、ワンタンスープにしました。

ワンタンは、沢山作って冷凍したら、いつでも必要な分だけ使えるので、チョット小腹がすいた時や、もう1品欲しい時に便利ですよ。

それに、超カンタンなのに、超オイシイ!んです。

今月の香港家庭料理教室では、具や皮を変えて数種類のギョーザやワンタンを作って、試食とお持ち帰りを予定しています。

12月の香港家庭料理教室に参加予定の方は、お持ち帰り用の入れ物をお忘れなく!!

2010年11月27日 (土曜日)

花梨のジュレ

我が家の花梨が沢山実を付けていました。花梨の完熟具合は、カリンの木の近くに行くと、いい匂いがするので簡単にわかります。

八百屋さんで売っているカリンのサイズはこれくらいですよね。

ところが、我家の花梨は草払いの時に、シルバーさんが2本あったカリンの木を地際から切ってしまい、カリンの収穫を諦めてしまっていたのに、植物の生命力の強さをみせて、芽が出て来ました。それから8年くらい経ったかな?

だから、我家の花梨で、接木の下のほう(台木)から出てきた木になっているのは、原種の花梨に近いんじゃないかな~?

だって、こんなに不細工で大きな花梨の実も付くんです。

1番大きな花梨は、1個の重さが1キロもありました、完熟しているので香も強くて、何を作ろうか?楽しみです。この花梨は、収穫の時に木をゆすったら私の頭に落ちて来ました。

大きなザルに2杯の収穫がありました。今年は沢山収穫できたので、「蜂蜜かりん」「花梨シロップ」「花梨ジュレ」と楽しみが沢山。

花梨ジャムは、思ったよりも美味しくはないので、ジュレを作りました。

1キロの花梨を刻んで、1時間くらいコトコト煮込んで、煮汁だけを利用してジュレを作りました。トーストにバターを塗って花梨ジュレをタップリつけたら、おフランス(行ったことないけど・・・)の香りがしてきました。

今回は、長期保存用の瓶詰めじゃないので、残りの花梨を使って喉にいい成分(カリンの種)を入れたジュレを作って保存しようかな?

2010年11月23日 (火曜日)

漬物協会

先日、鹿児島県の漬物協会の依頼で、県産漬物を使ったメニューを数点作りました。

「中華お焼き」です。会場では画像を取っただけでレシピは必要なかったので、今月の香港家庭料理教室で少しアレンジして発表しました。

お焼きの中には、鹿児島県産の高菜漬を使って、ネギ油ソースをかけています。

市販のシュウマイの皮を細切りにして、包まないシューマイを作りました。

これなら、シュウマイを上手く包めなくても、親子で簡単にシュウマイを作ることができます。蒸したて熱々を辛子醤油で頂くと美味しいですよ。

たくわんの味噌蒸しです。沢庵とパプリカや季節の野菜を使って彩りよく、味噌と梅干でソースを作って、蒸し器で蒸した美味しい1品です。

他にも画像を取り忘れましたが、高菜漬け入り酸辛湯も作りました。

最近、減塩・減塩と言われていますが、スナック菓子の塩分量を見てください。ビックリするくらいのお塩が使われています。お漬物の塩分は思ったよりも少ないのですよ。お漬物の塩分を心配する必要はありません。

2010年10月22日 (金曜日)

手づくりパスタ

台所の模様替えをして、流しの反対側に棚をつけました。

今まで箱にしまっていた調理器具を全部見えるように配置しました。

調理器具って、使うときには続けて使うけど、箱にしまっちゃったら次の出番がないんですよね~・・・。そこで、目に付くところに出して置くことにして棚にほとんどの調理器具を並べてみました。

棚に並んでいる調理器具を見ていると、何か作りたくなっちゃいます。パスタマシーンでいつもの特売の小麦粉で作る「なんちゃってパスタ」じゃなくて、デュラムセモリナ粉を使って作りました。

我が家のパスタマシーンでは、フィットチーネとフェデリーニが作れます。オプションで他のサイズも欲しいけど、オプションのカッターの値段は本体と同じ値段なので、今の所は我慢です。

冷蔵庫に生クリームが少し残っていたので、ソースは「冷蔵庫の余り物 de クリームパスタ」にしました。

本格的に作ったパスタの感想は、流石に美味い!食感がなんとも言えない歯ごたえでした。食べている途中で「あっ!ドライトマトがあったのに・・・」と、見えない棚の中にあるストックを思い出した私でした・・・。今度ワインを飲むときに、ジャムの空き瓶にドライトマトのワイン漬けを準備して冷蔵庫にストックしとこ!

いつものスーパーの特売の小麦粉を使った「なんちゃってパスタ」を食べ慣れていた私ですが、たまにはこんなパスタもいいですね。

2010年7月16日 (金曜日)

ラッキョウ

畑に取り残したラッキョウが、長雨の影響でダメになっているとは思いつつ、ためしに収穫してみました。収穫前は、ドロドロになっていると予想していましたが、そこまでひどくないみたいです。ちなみに、ジャガイモは半分以上、溶けてドロドロになっていました。

泥を落としてみると、結構いいラッキョウでした。根っこと葉っぱを切り落としたら、真っ白で綺麗になりましたよ。

今日は、全部で6キロのラッキョウを収穫しました、畑にはまだ半分残っているから、後6キロは収穫できそうです。

我が家での人気は「矢野流」という漬け方です。母の友人の矢野さん流の漬け方です。ラッキョウを洗って水気を切ったら、ラッキョウに粗塩を振りかけて、お米のとぎ汁と赤唐辛子と一緒に1週間くらい漬けるだけですが、米のとぎ汁に含まれるアミノ酸の作用でコクがでるのかな~?

一度に全部収穫すると始末に困るので、少しずつ収穫して、せっせと甘酢漬けや塩漬けや紫蘇漬に加工して楽しんでいます。

2010年7月13日 (火曜日)

ミョウガ

草むしりをしていたら、今年初の”ミョウガ”を見つけちゃった!

「なんちゃって・だし」を作ろうかな?なんちゃってなので、これと言って決まった材料はありません。夏野菜だったら何でもOKです。ナス・オクラ・新ショウガ・キュウリ・・・何でも合います。

味噌仕立てで作ると、冷汁になりますね。

ミョウガ以外の食品を探しに畑に行って、見つけてきたのが・・・種を蒔いていない野菜たち。移植ゴテを持っていなかったので、”のびる”は収穫しませんでした。

畑の土手で”三つ葉”を見つけました。野生の三つ葉なのでチョット硬いですが、香りはスーパーの三つ葉よりも香り高いです。

ついでに、虫食いがありますが大葉も少しありました。我が家では三つ葉や大葉はワザワザ植えることはありません。毎年こぼれ種から自然に芽がでてきます。

ラッキョウも少し収穫して、全部の材料を小さく刻み、塩水に10分くらいさらし、水を切った後、粘り昆布を加え、醤油で好みの味をつけて出来上がりです。

2010年7月11日 (日曜日)

瓶詰めのシール作業 (ホットガン)

毎年、初夏は保存食作りが忙しくなります。

梅・アンズ・桃・プラム・ヤマモモと、初夏は楽しい忙しさです。

我が家の梅は、5品種・10本。 アンズは、5品種・6本。桃は極早生の千代姫が1本。プラムは、7品種・8本。ヤマモモは3品種・3本。

アンズと梅は今年の秋に、種苗登録されたばかりの新しい品種を取り寄せる予定です。そろそろ植える場所も少なくなってきたので、実付きの悪い木を植え替えるか?これ以上増やさないか?思案のしどころです。

保存食をビンに詰めてプレゼントするときに、重宝するのが「ホット・ガン」です。ガラス瓶にシールキャップがしてあると、未開封とすぐにわかるし、商品価値が上がります。

ホット・ガンは、家庭では必要ない工具の1つですが、大量に保存食を瓶詰めにして、キャップシールで封をすためには必需品です。

使い方は、いたって簡単です。キャップシールを被せたビンを逆さまにして、ホットガンをあてるだけです。

アンズの瓶詰めにシールキャップを付けました。画像では上手く写っていないけど、みんなから「普通に売っているのと同じだね」って、言われると嬉しくなっちゃいます。

2010年7月 9日 (金曜日)

コンフィチュール アンズ(信州大実)

先日、「信山丸」という品種のアンズを長野県から送ってもらい、瓶詰め作業をして楽しかったので、今度は、「信州大実」と言う品種を送ってもらいました。

信山丸に比べて、大きな信州大実は、4キロ注文しても33個しか入っていません。

手にとって見たら、どれくらい大きいかわかりますよね。家庭果樹園の極早生桃の千代姫と同じ位大きなアンズです。

今回は、種の取り方から説明しましょう。

アンズの線にそって1周ナイフを入れ、ひねると2つに分かれます。スプーンなどを使って、種もはずします。

種割器で種を割ります。種割器の無い人は金づちで割ってください。この作業が地味で根気の要る作業です。でも、杏仁を使うのと使わないのでは、本物の味と、似たような味の差がでます。面倒くさくてもここで頑張らないとね。

種を包んでいる薄皮も剝くと、中から真っ白な仁が出てきます。これが「杏仁」です。香港では乾燥させた杏仁がアンズの種類別に売っています。それを漢方スープに使ったり、杏仁豆腐を作ったりします。

今回は、プリザーブド・スタイルのコンフィチュール(ジャム)にするために、大き目の角切りにしました。ジャムなので、ゲル化させるには酸が必要になります。畑のレモンの樹に、まだ少しレモンが生っていたので収穫しましたが、少しパサパサになりかけていました。でも、有機肥料の無農薬レモンなのでこれで十分です。

種をはずして角切りにした果肉の正味量を計り、好みで30%~80%の砂糖を使うのですが、常温での長期保存には、少なくても60%以上の糖分が必要になります。

果肉の食感を残すために、煮込むときに2~3回に分けて入れる砂糖を、全部入れて一晩置きます。翌日ザルで果肉とシロップに分けて、シロップを煮詰めて果肉を戻しいれ、熱々を消毒したビンに詰め、脱気消毒して冷暗所に保存すると、常温で1年間保存できます。

今回は、赤ワインを入れてコンポート風に仕上げました。

アンズは果肉が煮崩れしやすいので、プリザーブド・スタイルにするには、煮込み時間を短くしなければなりません。シロップを煮込んで砂糖の濃度を上げて、果肉を入れたら普通のジャムよりも短い時間で仕上げます。

普段は面倒くさいので業務用の寸胴で、種だけはずしたアンズを大量にジャムにするけど、去年と今年はアンズがチョッとしか実らなかったので、今年は長野県からアンズを買って、普段よりは丁寧に加工しながら、作っています。

この、赤ワインの入ったコンフィチュールは、最低でも2~3ヶ月は待たないと、味がなじみません。

まだ、1.5キロの信州大実が残っているので、明日は柔らかいコンポートを作ります。私は、アンズの瓶詰めを開ける度に大好きな初夏の香りが広がってくるので、チョット幸せな気分になります。

自宅で処理しきれないくらい沢山のアンズが実った年は、ジャム・シロップ・コンポート・お酒・紫蘇漬け・砂糖漬け・・・と、アンズ仕事も沢山あるけど、2年も続けて遅霜の被害にあうなんて、やっぱり温暖化の影響かな?

2010年7月 6日 (火曜日)

アンズの瓶詰め (信山丸)

我が家の10年以上経ったアンズは、見上げるような大木になっていて、毎年、1本の木から50キロ以上収穫できていたのに、去年も今年も遅霜の被害にあって、ほんの数キロの収穫しかありませんでした。

収穫が無かったときに限って、食べたくなっちゃうのは何故かしら?そこで、長野県からアンズの苗木を購入した伝を使って、アンズを購入しました。折角、買うからには我が家ではまだ収穫できない(木が若すぎて)品種を送ってもらうことにしました。

アンズの中では小ぶりな品種で、「信山丸」という品種です。1粒の大きさは50グラム前後で、加工しやすい大きさです。我が家の完全無農薬栽培の杏と違い美人ぞろいで、おブスちゃんがいないですね。

これを1粒、1粒、半分に割って種を取り、ビンに詰めていきます。

瓶詰めを作るときは、杏を熱湯にくぐらせて殺菌するのですが(普通の瓶詰めでは5~8分しか湯煎しないので)、私は湯煎の時にビンの中の温度を計り、90度以上を保ちながらビンの大きさに合わせて、湯煎の時間を長くして、アンズが柔らかくなるまで煮込みます。だから、熱湯を通して殺菌する必要がありません。生のままのアンズをいきなりビンに詰めて作ります。私は、この方法の方が簡単だし、常温で長期保存が出来るのでこの方法を取っています。

アンズの種を割って、中の白い種を一緒に漬け込むと、杏仁のいい香りが果肉に移って香り高い瓶詰めが出来上がります。種割器があると簡単に種を割ることができます。

毎年、200個くらいは買っているジャムビンを使って、小ぶりの瓶詰めも作っています。200個も!って言われますが、梅・アンズ・プラム・ヤマモモ・いちご・金柑・オレンジ・文旦・カリンなどと、家庭果樹園で収穫した果物を無駄にしたくないので、次から次に加工品を作っています。だから、200個はあっという間になくなっちゃいます。今回、この大きさのジャムビンは24個使いました。すぐ食べちゃう分は、WECKの1000mlのビンに2個作っちゃいました。

画像は、フレーバー入りの瓶詰めです。バニラビーンズ入りや、シナモンスティック入りのフレーバーにしてあります。半年くらいかけて、ゆっくりとシナモンやバニラビーンズの香りが移るのを待って蓋を開けます。

作ってから常温保存で、6ヶ月~18ヶ月の間が1番美味しく感じます。蓋を開けたら冷蔵庫で1週間くらいですが、蓋を開けなければ2~3年は保存できますが、保存棚の奥で迷子になって、2年以上経ったものを食べたことがありますが、シロップがトロリとなっていて美味しかったです。でも、3年も保存したことはないですね。その前に食べちゃってますから。

アンズの瓶詰めを自分で作ると、シロップの甘さ加減やアンズの硬さも、自分好みで仕上げることが出来ます。早速冷たく冷やしてヨーグルトに添えてみました。

もう少し沢山作りたくなったし、フレーバーアプリコットに八角を入れるのを忘れてしまったので、今日また、長野県に電話をかけて違う品種のアンズをお願いしました。

アンズの苗木の購入の時から、もう何回も電話をかけているので、今度はいいアンズが入荷するのを待って、発送してくれるそうです。楽しみ~。

2010年7月 5日 (月曜日)

旬の果物を使って

家庭果樹園で収穫した果物を使って、保存食を作ることを趣味にしています。

5月からの「梅仕事」に始まり、「アンズ仕事」「桃仕事」「プラム仕事」「ヤマモモ仕事」で私の初夏の果物仕事は終わります。

後は、涼しくなってからの「かんきつ仕事」が始まります。

今年は、遅霜の被害で梅やプラムやアンズが、ほぼ全滅だったので、加工品を作る楽しみが少なかったけど、アンズだけは長野県からクール便で送ってもらいました。だって、果物の加工品で1番好きなのは「アンズのコンポート」ですもの。ビンの蓋を開けると、1年中いつでも初夏の香りがするし、シナモンスティックやバニラビーンズを一緒に漬け込んでおくと、「漬け込んですぐ・漬け込んで2~3ヶ月・漬け込んで半年・漬け込んで1年以上」と色々な味の変化も楽しめるし、しっかり脱気した瓶詰めのコンポートは、2~3年くらい常温で保存できるので、お友達にプレゼントしたりと楽しいですよ。アンズの加工品を毎年20~30キロくらい作るのに、今年は長野県から購入した4キロだけ・・・。もう少し買おうかな~?どうしましょう。

画像は左から、梅シロップ・花螺李(奄美のプラム)・いちごシロップです。

作り方はいたって簡単で、果物1に対して70~100%の砂糖(これも好きな砂糖でかまいません)を混ぜて、1週間かけて砂糖を溶かし、砂糖が溶けたらザルや布で漉し、低温殺菌をして瓶詰めして出来上がりです。完全に脱気をしたら、常温でも1年間保存できます。私はすぐに使い切ってしまうので、脱気をせずにペットボトルに詰めて冷蔵庫保存をしています。冷蔵庫で3ヶ月以上保存できるので、収穫した果物は1キロずつ小分けして冷凍保存して、いつでもシロップを作って楽しんでいます。

シロップはドリンクに使うだけではなく、お料理に使ったり、お菓子作りに使ったりと活躍してくれますよ。

シロップを取った残りの果物は、ジャムにしたりするそうですが、私は・・・勿体ないとはわかっていますが、美味しいエキスを出し切った果物はお役御免で、家庭菜園の土に埋めてしまいます。

最近のマイブームは、果物のシロップに黒酢をたらして、健康ドリンクにして飲んでいます。

2010年6月29日 (火曜日)

梅の加工品 その4(梅味噌)

梅の実が出回る季節は、梅仕事が楽しみの1つです。

梅干・梅酒・梅シロップ・梅ジュース・梅ジャム・梅びしお・梅の翡翠煮・皮付コンポート・皮なしコンポート・・・と、色々な梅仕事をしているけど、今年は肝心の梅の収穫量があまりにも少なすぎて、カリカリ梅と梅酒と、皮付コンポートと梅味噌だけになりました。

私の梅仕事で作る「梅味噌」は、梅1キロ・味噌500グラム・三温糖500グラムで作っていたのですが、テレビで「物凄く美味しい梅味噌」と紹介された作り方を見たので、真似して作る事にしました。まだ完成品ではありません。

完熟梅:味噌:三温糖の割合が1:1:1で混ぜ、1日1回かき混ぜ続け、1ヶ月常温で自然発酵させ、お味噌が発酵したら、火にかけ水分を半分くらいまで煮詰めて出来上がりだそうです。

毎日、かき回していますが、まだ発酵は始まっていません。手ぬぐいで蓋をしているので、空気が入り発酵しやすくしてあるからか、お台所中に完熟梅のいい匂いがしています。

2010年6月20日 (日曜日)

梅の加工品 その3 究極の梅酒

毎年、5月~7月は保存食作りが忙しいです。

5~7月にかけて収穫できる果樹は、梅(5品種10本)・アンズ(4品種6本)・プラム(7品種8本)・桃・ヤマモモ(3品種3本)と、沢山の果樹を植えて楽しみにしています。

今年の梅とアンズは遅霜の被害にあって不作でしたが、それでも少しは収穫したり、頂いたりと加工品作りに夢中でした。

先日、テレビを見ていたら「究極の梅酒の作り方」の紹介がありました。梅酒の品評会で金賞を受賞した酒蔵の梅酒の作り方です。

試飲をしたゲストが「炭酸で割ったらシャンパンって言われても、わからないかも」って言ったのを聞いて、どうしても真似したくなって、基本的に梅は買わないんだけど・・・どうしても作りたくなって・・・買って来ました。

1キロの完熟梅に対して、果糖700グラム・ホワイトリカー900ml・清酒900mlの割合で漬け込むだけです。折角綺麗な梅だったし、初めての事だったので大吟醸で漬け込んでみました。

来年の事を思って、今からニコニコしています。

2010年5月30日 (日曜日)

梅の加工品 その2 カリカリ梅

梅の加工品は沢山ありますが、食品添加物を使わずに、それでも、いつまでもカリカリさせたいのであれば、卵の殻を使って作る方法をお勧めします。

画像では、1キロの青梅にひたひたになるくらいの薄口醤油を注ぎいれただけです。冷蔵庫に卵が入っていなかったので後でスーパーまで買いに行ってきます。

卵の殻を入れると、殻に含まれるカルシウムの成分のおかげで、梅のペクチンによる軟化作用を防ぐ働きがあるからです。

画像は、1週間前に収穫した青梅で、母が作ったカリカリ梅です。昔ながらの作り方で、卵の殻は使っていませんが、しばらくはカリカリを楽しめます。卵の殻を入れて作ると、カリカリが長く楽しめます。

我が家のカリカリ梅は薄口醤油で作りますが、普通に10%の塩とアルコールを振りいれて、減塩カリカリ梅にしても美味しいですよ。

薄口醤油や、白だしで作ったカリカリ梅の残り汁は立派な減塩醤油として色々な料理に活躍してくれます。煎り醤油を作ると最上級の煎り醤油になります。

作りやすい分量

青梅1キロ・卵の殻1~2個分・薄口醤油 適量

作り方

①青梅を1~2時間水に漬けてアク抜きをする。 ②爪楊枝で梅のヘタを取り、キッチンペーパーで水分をふき取る。 ③青梅とお茶パックに包んだ卵の殻をビンに入れ、薄口醤油を注ぎ入れる。④5~6日たったら、梅だけ取り出して冷蔵庫で保存する。

冷蔵庫で保存しないと、自然に柔らかくなってしまいます。

2010年5月29日 (土曜日)

梅の加工品 その1・梅酒作り

自宅の果樹園で無農薬栽培の梅を収穫して、色々な梅の加工品を作っています。

青梅の収穫から始まり、薄口醤油に漬けたカリカリ梅。お砂糖に漬けた甘酸っぱいカリカリ梅。青梅のジャム。種を取ってシロップ漬け。皮をむいて梅の翡翠煮。皮をむいた梅をWECKに詰めて65%のシロップでダブルボイルした梅の贅沢シロップ。

完熟梅が樹から自然に落ちるのを待って作る、梅干(塩分10%でも常温保存の出来る減塩梅干)。完熟梅のジャム。完熟梅のシロップ。完熟梅の味噌漬け。等々、私は保存食の加工をするのが大好きです。

が・・・、今年は鹿児島の梅の名産地湧水町でも、梅の開花後の遅霜の被害で、最盛期の1割しか生産量がないそうです。

去年の我が家では、梅干だけでも40キロ漬けて、その他の加工品を作るのに、合計50~60キロくらいの梅を使ったので、合計100キロの梅を収穫しました。その後、完熟して自然落下した梅は1キロずつ袋詰めして冷凍庫で保存してあります。

我が家の梅も、甲州最小・南高梅は全滅でしたが、開花時期の遅い白加賀がほんの少し収穫できました。

かろうじて収穫できた10キロの梅で何を作ろうか?

お楽しみの梅酒ははずせません!

作り方はいたって簡単です。最近は砂糖を少ししか入れないで作る人が多いのですが、我が家では、梅1キロに氷砂糖1.5キロ、果実酒用のブランデー1.8リットルを入れたら、そのまま氷砂糖が溶けるまで冷暗所で動かさないように保管して、梅がこれ以上ないくらいシワシワになるまでそのままにします。その後、ブランデーをもう1本足して、2年静かに眠らせます。

2年寝かせた梅酒は、琥珀色の美しい香り高いお酒に生まれ変わっています。

何故お酒を注ぎ足すかというと、私がお料理の先生だからかな?調理師学校時代時に好きな授業があって、浸透圧の授業を受けた事があったからです。

出来るだけ梅の成分を抽出したければ、1.8リットルのアルコールに1キロの梅と1キロの氷砂糖は必ず必要になります。砂糖も上白糖やグラニュー糖ではダメなんです。早く氷砂糖を溶かそうとビンをゆすったりするのも厳禁です。

出来るだけゆっくり、浸透圧で自然に全体が混ざるのを待たなければなりません、最近流行の、甘さ控えめ梅酒を作りたければ、浸透圧を利用したあと(氷砂糖が自然に溶けた後)同量のアルコールを注ぎ足して寝かせると、浸透圧のしっかり出来た、糖分50%の梅酒が出来上がります。作ったその年は我慢して、1~2年後からが本当の飲み頃になります。

娘にプレゼントしてもらった、バカラのグラスに大きな氷を入れて、今夜は2年物の梅酒で乾杯。夕方6:20分なのに、もうグラスに梅酒を準備しちゃいました。

2010年4月 9日 (金曜日)

手作りピザ

手作りの良いところは、「添加物の心配がない」・「好きな食材を使える」・「安くつく」と3拍子そろっています。

最近の米粉ブームに便乗して、粉物ブームが来ています。

米粉と小麦粉の違いは、今回クリスピーピザにしたので、熱々を食べた時にはあまり違いを感じませんでしたが、小麦粉でクリスピーピザを作ったときよりも若干ですが、パリパリ感が強かったような気がしました。ケーキに米粉を使った時は、小麦粉を使ったときよりも、しっとり仕上がるような気がします。

画像を大きくして見ると、食材は何?って思いますよね~。

米粉にイーストを入れて1次発酵させて、天板いっぱいに伸ばして、縁にチーズを包んで、ピザソースを塗り、自宅で取れた椎茸をスライスして、馬蹄と草菇にベーコンと家庭菜園で取れたセロリを散らしたピザにしました。

米粉にイーストを入れて1次発酵させて、天板いっぱいに伸ばして、縁にチーズを包んで、ピザソースを塗り、自宅で取れた椎茸をスライスして、馬蹄と草菇にベーコンと家庭菜園で取れたセロリを散らしたピザにしました。

馬蹄は「水くわい」・草菇は「ふくろ茸」です。両方共に中華料理の食材ですが、残念ながら日本では生が手に入らないので、缶詰を常備しています。

中華食材をピザに?って感じですが、ピザは何をのせて焼いても美味しいです。ピザなので、ワインでも飲みたいのですが、まだ体調がいまいちなので我慢の毎日です。

2010年2月15日 (月曜日)

粉物 エビチリ包み

昨日は、お昼ご飯は外食で、お夕飯は買って来たお惣菜だったので、今日のお昼はまたまた粉物です。

粉をこねて、1次発酵させます。冬は室温が低いので日向に置きました。

粉をこねて、1次発酵させます。冬は室温が低いので日向に置きました。

日向でもなかなか発酵が進まなかったので結局、大火鉢の中で1次発酵させました。直径18センチのステンレスボールを置くスペースがある、大きな火鉢で助かりました。1次発酵後にガスを抜いたら、6等分に分割し具を包みます。

日向でもなかなか発酵が進まなかったので結局、大火鉢の中で1次発酵させました。直径18センチのステンレスボールを置くスペースがある、大きな火鉢で助かりました。1次発酵後にガスを抜いたら、6等分に分割し具を包みます。

好みの厚さにのばしたら、ピザ用のチーズをのせて、イカと海老のチリ炒めと一緒に包んで、2次発酵を待ちます。イカは噛み切りやすくするために、飾り切りをしました。

好みの厚さにのばしたら、ピザ用のチーズをのせて、イカと海老のチリ炒めと一緒に包んで、2次発酵を待ちます。イカは噛み切りやすくするために、飾り切りをしました。

2次発酵がすんだら、蒸気の上がった蒸し器で15分蒸します。熱々をお皿に取り出したら出来上がりです。

2次発酵がすんだら、蒸気の上がった蒸し器で15分蒸します。熱々をお皿に取り出したら出来上がりです。

本日は、一番好きな、深川製磁の六歌仙の器にのせて、家庭果樹園で収穫したオレンジと一緒にいただきました。

具の多い方が好きなので、皮は薄くのばしています。市販のアンマンのようにフカフカの皮が好きな人は、皮をのばすときに厚めにのばしてくださいね。

2010年2月11日 (木曜日)

菜の花パスタ

いつもの悪い癖で、「ばっかり食」になっています。一度、気に入ると飽きるまでそればっかりになっちゃうんです。

最近は、粉物に凝っていて、今日のランチもパスタでした。

パスタの麺は、前日にこねて冷蔵庫で一晩寝かせると、麺にこしがでてのばしやすいような気がします。太いの細いの、厚いの薄いのと食感を楽しんでいます。

これを2~4回くらいパスタマシーンのダイアルを変えながら繰り返して、好みの厚さにのばします。

今日の麺はチョッと厚めにしました。ガッツリ食べたい!って気分だったんですもの。

今日の麺はチョッと厚めにしました。ガッツリ食べたい!って気分だったんですもの。

同じ厚みの生地を細いカッターで切ると、ラーメンの麺くらいの太さにカットすることができます。

同じ厚みの生地を細いカッターで切ると、ラーメンの麺くらいの太さにカットすることができます。

出来立て麺を比べると、同じ厚みの生地なのに全然違う麺に見えますよね。

出来立て麺を比べると、同じ厚みの生地なのに全然違う麺に見えますよね。

太麺パスタは、菜の花とシイタケをとってきて、菜の花パスタにしました。

太麺パスタは、菜の花とシイタケをとってきて、菜の花パスタにしました。

デザートは、チョコケーキです。チョコババロアにチョコレートをコーティングしました。あんまり甘くないビター・チョコレートケーキです。

2010年2月 8日 (月曜日)

アンチョビーを使って

最近こっているパスタ作りですが、今日のソースはアンチョビーを使って作りました。

35年くらい前に買った、パスタマシーンを久しぶりに引っ張り出して、テーブルに備え付けたので、毎日のように粉物を作っています。ワンタン・パスタ・小龍包・・・、パスタマシーンを備え付けたのでついでにホームベーカリーも出しました。ホームベーカリーは単に、粉をこねるためだけに出しました。

35年くらい前に買った、パスタマシーンを久しぶりに引っ張り出して、テーブルに備え付けたので、毎日のように粉物を作っています。ワンタン・パスタ・小龍包・・・、パスタマシーンを備え付けたのでついでにホームベーカリーも出しました。ホームベーカリーは単に、粉をこねるためだけに出しました。

今日はカロリーを抑えるために、和風きのこパスタにしました。

茹で上がったパスタを入れたら、ソースを絡めて出来上がり。

茹で上がったパスタを入れたら、ソースを絡めて出来上がり。

生クリームの代わりに豆乳を使っているので、カロリーも控えめでダイエット中の私にピッタリです。

本日の器は、大好きな深川製磁の中から「アダム&イブ」のパンセを使いました。パンセは大好きだけど、私には可愛すぎるので、そろそろ卒業した方がいいかな?

本日の器は、大好きな深川製磁の中から「アダム&イブ」のパンセを使いました。パンセは大好きだけど、私には可愛すぎるので、そろそろ卒業した方がいいかな?

2010年2月 5日 (金曜日)

豆乳の副産物

自家製豆乳を作ると、副産物でおからができます。

調理師学校時代におからを使って作った卯の花和えは、目の細かいザルでおからを漉して、サラサラのおからにしてから使っていましたが、家庭料理ではそのまま使います。だって、もったいないんですもの。

NHKの今日の料理で、減塩対策をシリーズでやっています。お出汁の旨みを利用して、減塩していました。

NHKの今日の料理で、減塩対策をシリーズでやっています。お出汁の旨みを利用して、減塩していました。

我が家には化学調味料の類がないので、お出汁はしっかりとっていたので、元々が減塩でした。しかし、減塩料理を食べて、減塩味噌汁を飲んで、お漬物パリパリじゃ~ねぇ~ ![]() お漬物美味しいんですよ

お漬物美味しいんですよ ![]()

お昼、何食べようかな~?って思ってから、畑に野菜を取りに行きました。火を止める直前に、フライパンで乾煎りしたゴマをたっぷり混ぜて、「香るゴマ入り有機野菜のおから和え」の出来上がり~

お昼、何食べようかな~?って思ってから、畑に野菜を取りに行きました。火を止める直前に、フライパンで乾煎りしたゴマをたっぷり混ぜて、「香るゴマ入り有機野菜のおから和え」の出来上がり~ ![]()

温泉の売店や無人販売所で野菜を売っている友達から、野菜の差し入れが届きました。 ジャガイモは自分で育てたものではなく、長島の新ジャガです。でっかくて美味しそう~。春ジャガは今から種芋を植え付けるのに、長島ではもう、新ジャガの収穫ができるんですね。

温泉の売店や無人販売所で野菜を売っている友達から、野菜の差し入れが届きました。 ジャガイモは自分で育てたものではなく、長島の新ジャガです。でっかくて美味しそう~。春ジャガは今から種芋を植え付けるのに、長島ではもう、新ジャガの収穫ができるんですね。

2010年2月 1日 (月曜日)

生姜茶の作り方

冬になると暖かいお茶が美味しいですよね。

私は毎年、生姜茶とゆず茶を作り置きしています。

生姜をフードプロセッサーの”おろし”で、おろし生姜にします。フードプロセッサーがない時は、お手持ちのおろし器でおろしてください。鍋におろし生姜と生姜の30%のキビ砂糖を入れしばらく置きます。

生姜をフードプロセッサーの”おろし”で、おろし生姜にします。フードプロセッサーがない時は、お手持ちのおろし器でおろしてください。鍋におろし生姜と生姜の30%のキビ砂糖を入れしばらく置きます。

キビ砂糖とおろし生姜がなじんできたら、火をつけて常にかき混ぜながら沸騰させます。

沸騰後、15分くらい煮詰めて火を止めます。

荒熱が取れたら、生姜の20%の蜂蜜を加えて、消毒したビンに詰めて出来上がりです。

荒熱が取れてから、蜂蜜を混ぜる理由は、蜂蜜の酵素成分が熱で分解されてしまうからです。

今年は、寒かったからか?作り置きしていた生姜茶がなくなっちゃったので、今回、生姜を2キロ使って作りました。

今流行の、生姜紅茶にもいいですよ~ ![]()

2010年1月30日 (土曜日)

手作り 生パスタ

最近自分で作った粉物レシピをまとめています。

自分で食べる分には、強力粉ではなく薄力粉で作っています。お客様にお出ししたり、お料理教室で教えるときは本格的に強力粉で作りますが、家庭で作る時には薄力粉でも美味しいですよ。

今日は、ランチに生パスタを食べようと思い立ち、小麦粉をコネコネしました。

私の作り方は、カップ1の小麦粉に卵を1個、オリ

私の作り方は、カップ1の小麦粉に卵を1個、オリ ーブオイルを小さじ1、塩一つまみ入れて、ボールの中でコネコネします。手につかなくなったら、30分~1時間くらい寝かせます。この分量で人数に合わせて分量を増やして作ります。冷蔵庫で一晩寝かせるともっと扱いやすくなりますよ。

ーブオイルを小さじ1、塩一つまみ入れて、ボールの中でコネコネします。手につかなくなったら、30分~1時間くらい寝かせます。この分量で人数に合わせて分量を増やして作ります。冷蔵庫で一晩寝かせるともっと扱いやすくなりますよ。

パスタマシーンでのばして、表面にコーンスターチを振り掛けます。パスタマシーンがない人は、麺棒でのばして打ち粉をしてもいいですよ。パスタマシーンで何回かのばした後にカットします。

麺の太さは、ソースによって変えています。パスタマシーンは太麺と細めんが作れます。今回は太麺にしました。

本日のパスタは、カブとシーフードの豆乳パスタです。

ニンニクをみじん切りにして、オリーブオイルで

ニンニクをみじん切りにして、オリーブオイルで 香がでるまで炒めたら、カブの葉っぱとシーフードを加えます。今日は海老とイカにしました。カブは食感が残ったほうが好きなので、後から加えます。ここに茹でたパスタと豆乳を加えて、今回は和風味にしたかったので、白だしで味を付けました。

香がでるまで炒めたら、カブの葉っぱとシーフードを加えます。今日は海老とイカにしました。カブは食感が残ったほうが好きなので、後から加えます。ここに茹でたパスタと豆乳を加えて、今回は和風味にしたかったので、白だしで味を付けました。

ソースとパスタを絡ませて、お皿に盛ったら出来上がりです。

大好きな、たち吉の器に盛って、イタリアンパセリを飾ったら出来上がり、パルメザンチーズを切らしていたのが残念でしたが、とても美味しくいただきました。

大好きな、たち吉の器に盛って、イタリアンパセリを飾ったら出来上がり、パルメザンチーズを切らしていたのが残念でしたが、とても美味しくいただきました。

2010年1月29日 (金曜日)

餅つき器

エコポイントを使って、去年の暮れに「餅つき器」を買ったし、もち米は1俵買って友達と半分ずつにしたので、まだまだ沢山あるしって事で、今日もお餅つきをしました。

倉庫の中には、まだ壊れていない餅つき器が入っているのですが、随分昔に買ったものなので、大きくて・・・、ホームベーカリーも餅つき器も販売が始まってすぐに買ったので、大きさも性能も、今のものとは全然違います。ホームベーカリーはこの数年使っていないな~。

倉庫の中には、まだ壊れていない餅つき器が入っているのですが、随分昔に買ったものなので、大きくて・・・、ホームベーカリーも餅つき器も販売が始まってすぐに買ったので、大きさも性能も、今のものとは全然違います。ホームベーカリーはこの数年使っていないな~。

倉庫で眠っている餅つき器は大きくて、最少が一升炊きなのでいつも沢山お餅をついて、カビが生えたりしていましたが、最近の餅つき器は5合からお餅をつく事ができます。便利な世の中になりましたね。

お餅をついたら、「ちから蕎麦」を食べたくなったので、パスタマシーンを使っておそばを作りました。

お蕎麦の画像を撮ってなかったので、パスタマシーンの周りに落ちていたお蕎麦のカスしか画像がありません。

お蕎麦の画像を撮ってなかったので、パスタマシーンの周りに落ちていたお蕎麦のカスしか画像がありません。![]()

ちから蕎麦を食べた後から、「あっ!画像~![]() 」って思った時には、空のどんぶりしかありませんでした・・・

」って思った時には、空のどんぶりしかありませんでした・・・![]()

パスタ・マシーンは、ワンタンの皮をのばしたり、うどんを切ったりと、とても便利なキッチン用品です。

2010年1月11日 (月曜日)

鶏がらスープ

焼き鳥が食べたくなったので、いつも焼き鳥を買っている「地鶏専門店」に買いに行ったら、欲しかった串焼きが完売でした(まだ3時だったのに)。仕方なく他の串焼きを買おうと思ったら、売れ残っているのは1本だけだったので、ささみのカルパッチョを作ろうと思い、「じゃあ、ささみ下さい」って言ったら、ささみも完売していました。人気店で買い物をする時は午前中に買わなくちゃでした。せっかく行って串焼き1本って!部活帰りの中学生じゃないので(中学生に偏見持っている訳じゃないですよ)鶏刺しを少し買いました。

お店のオーナーに「スープを作るから鶏がら分けて」って頼んだら「よかよ~」と言って袋に詰めた鶏がらをいただいて家に帰って開けてみたら「こんなに~」ってびっくりするくらい入っていましたよ。8羽分の鶏がらでした、しかもタダ ![]()

たっぷりの水を入れ火にかけて、沸騰したら一度湯でこぼし、ザルにあげて水をかけながらお掃除をします。

たっぷりの水を入れ火にかけて、沸騰したら一度湯でこぼし、ザルにあげて水をかけながらお掃除をします。

その後再びたっぷりの水を入れ、ネギ・ショウガ・干し貝柱と一緒にコトコトと3時間煮込むと、黄金スープが出来上がります。

今夜はこのスープを使って、母の好物の特製ちゃんぽんを作ります。

一晩寝かすと脂分が固まるので、脂を全部取り除いて明日はこのスープでヘルシー鶏飯を作ろうかな~。

2009年12月19日 (土曜日)

手作り大根餅

明日の香港家庭料理教室の予定献立の中に、お正月用の「大根餅」があります。正式な作り方は香港家庭料理教室の時間内では時間が足りなくて作れないので、本格的な作り方で明日の試食用に作ってみました。

大根餅は色々な作り方があります。その中で、私が一番美味しいと思うのはやっぱり、大根やその他の具材を炒めて上新粉と混ぜた後に1時間以上かけて蒸し上げて、一晩以上寝かせたものを焼いた大根餅が美味しいです。

大根餅は色々な作り方があります。その中で、私が一番美味しいと思うのはやっぱり、大根やその他の具材を炒めて上新粉と混ぜた後に1時間以上かけて蒸し上げて、一晩以上寝かせたものを焼いた大根餅が美味しいです。

香港の飲茶レストランで食べる大根餅は、上新粉の分量が多いので真っ白ですが(形が綺麗に出来るので)、自宅で食べる分には見た目よりも味にこだわりたいので、中の具材をたっぷり使って作りました。豪華な大根餅になりました。

生キャラメルのチョコレートバージョンです。

生クリーム1パックで作る場合は、生クリームとと牛乳、グラニュー糖、バター、水あめを鍋に入れて常に強火で沸騰してから10分くらい混ぜると、出来上がりです。テレビでは40分とか言っていますが、私は強火で一気に作り上げてしまいます。その方が口の中でとろけるような食感が残ります。冷凍庫で冷やし固めてカットしたらココアパウダーをまぶして出来上がりになります。仕上げは明日の香港家庭料理教室で仕上げる予定です。

生クリーム1パックで作る場合は、生クリームとと牛乳、グラニュー糖、バター、水あめを鍋に入れて常に強火で沸騰してから10分くらい混ぜると、出来上がりです。テレビでは40分とか言っていますが、私は強火で一気に作り上げてしまいます。その方が口の中でとろけるような食感が残ります。冷凍庫で冷やし固めてカットしたらココアパウダーをまぶして出来上がりになります。仕上げは明日の香港家庭料理教室で仕上げる予定です。

2009年12月16日 (水曜日)

発芽玄米

外食以外で白米を食べなくなって久しいです。

普段は白米に業務用の雑穀を混ぜて雑穀ご飯を食べているんですが、同級生の千代ちゃんが、合鴨農法で作った天日干しの玄米を1俵持って来てくれたので久しぶりに、発芽玄米を作りました。妹にも半分おすそ分けしなくっちゃね。

軽く洗ってごみを取り除いたら、水につけて日向に置いておくだけです。

夏場は発芽が始まると、独特の臭いが出やすいので水をマメにかえなくてはいけませんが、この季節は1日に1回水を替えて日向に置いておくだけで、2~3日で発芽が始まります。このくらい発芽した玄米は圧力鍋を使わなくても、普通に炊飯器の白米炊飯で炊くことができます。

夏場は発芽が始まると、独特の臭いが出やすいので水をマメにかえなくてはいけませんが、この季節は1日に1回水を替えて日向に置いておくだけで、2~3日で発芽が始まります。このくらい発芽した玄米は圧力鍋を使わなくても、普通に炊飯器の白米炊飯で炊くことができます。

普段は発芽玄米をもう1度、天日干しして白米1合に対して大さじ1の発芽玄米と大さじ1の雑穀を混ぜて炊いています。雑穀もそうですが発芽玄米のもちもち感は癖になります。

今日は白米と混ぜないで、発芽玄米だけを炊いて食べよう~♪

2009年11月24日 (火曜日)

干し柿作りのコツ

通販で買った干し柿が、あまりにも美味しかったので、販売元に電話をして柿の品種を聞いたら、「堂上蜂谷柿です」と言われ、果樹苗木販売の知り合いに「蜂谷柿ある?」と声をかけて、堂上蜂谷柿の苗木を植えたのが、9年前の事でした。だって、楽天市場で送料を入れると1個1000円以上するんですもの。

画像の堂上蜂谷柿は、去年と今年の柿の画像です。

今年はチョット小ぶりでしたが、それにしても大きいですよね。干し柿にすると最高級品の甘くて柔らかい干し柿が出来上がりますが・・・、今年の堂上蜂谷柿はカラス?鳥に食べられちゃって、ほぼ全滅しちゃいました。

ブログ友達のピッピさんがhttp://pipisan.blog.ocn.ne.jp/joynasu/今年も「干し柿作りました」と紹介している記事を読んだら、私も干し柿作りたくなって、知り合いの農家のお婆ちゃんのところで渋柿を分けてもらいました。30個で200円でいいって言われたけど、気持ちを足して、300円!![]() そしたら、さつま芋頂いちゃった。お婆ちゃんに、「何と言う柿なの?」って聞いたら「渋柿」ですって。何と言う品種の渋柿かを聞きたかったけどな~・・・。

そしたら、さつま芋頂いちゃった。お婆ちゃんに、「何と言う柿なの?」って聞いたら「渋柿」ですって。何と言う品種の渋柿かを聞きたかったけどな~・・・。

ピッピさんの所では、マスターが干し柿小屋を作ってくれて、雨や風や鳥の被害を受けずに作れそうですが、家は軒下に吊り下げています。鳥に丸見えだからチョット心配です。

ピッピさんの所では、マスターが干し柿小屋を作ってくれて、雨や風や鳥の被害を受けずに作れそうですが、家は軒下に吊り下げています。鳥に丸見えだからチョット心配です。

干し柿のカビを防ぐには、いくつかのコツがあります。皮を剥いた後に沸騰したお湯をくぐらせて柿の表面の雑菌を除去したり、霧吹きで焼酎を振りかけたりと色々ありますが、お湯をくぐらすか焼酎を使うかは、その時の気分によって違いますが、私が必ずやっている事は「ヘタを取る」です。ヘタを残すと雑菌がはびこりやすいのでカビがはえちゃいます。カビで失敗したことのある人は、ヘタのヒラヒラを取り除いてから皮を剥いて作ってね~ ![]()

出来上がった干し柿を、カラカラになるまで干さずに柔らかいゼリー状の干し柿の状態で保存したければ、冷凍保存をお勧めします。解凍するときのコツとしては、もう1度干し柿を作るときと同じように、1~3日つるして解凍すると干しあがったばかりの干し柿とあまり変わらない出来上がりですよ。

2009年10月15日 (木曜日)

カキの炊き込みご飯

私は普通の炊飯器を持っていないので(玄米を発芽させてから発芽玄を炊くのならあるけど)、いつも土鍋かステンレスの鍋でご飯を炊いています。

カキを買ってきたので、カキご飯を炊きました。具材はカキ・人参・ごぼう・薄揚げ・ネギ・干し貝柱・です。カキは生でも火を通しても、大好きな食材の1つです。そういえば・・・今年の夏は岩ガキ食べないうちに秋になっちゃいました。

カキを買ってきたので、カキご飯を炊きました。具材はカキ・人参・ごぼう・薄揚げ・ネギ・干し貝柱・です。カキは生でも火を通しても、大好きな食材の1つです。そういえば・・・今年の夏は岩ガキ食べないうちに秋になっちゃいました。

今回のお鍋はステンレスのお鍋です。ステンレスのお鍋でご飯を炊くのと、土鍋でご飯を炊くときの火加減は違います。

あの有名な、「初めチョロチョロ・中パッパッ・赤子泣いてもフタ取るな」といいますが、あれは、お釜で炊くときだけですよ~!

土鍋で炊くときには、「初めドンドン・中チョロチョロ・火を止めてしばし待て」ですよ。そうすると美味しいご飯が炊き上がります。でも、ステンレスのお鍋の方がご飯がこびりつかないので、後始末が楽です。手抜きの好きな私は最近、もっぱらステンレスのお鍋でご飯を炊いちゃってます。

大盛りチャーハンくらいよそっちゃいました。ダイエットどうなってるの?

昨日の珍しいカボチャをレンジ用の蒸し器に入れて、チンしました。カボチャだけでは寂しかったので、漢方薬のナツメとクコの実を散らして、イタリアンパセリをアクセントにしてみました。せっかく漢方薬を入れたのだから、イタリアンパセリじゃなくて中国のシャンッアイ(香菜)を使いたかったのですが、今年はシャンッアイを植えてない!!残念!

と言う事で、昨夜のお夕飯の紹介でした。

2009年9月26日 (土曜日)

新ショウガで作る紅生姜

梅干を開けてみたらいい色に染まっていたので使う分だけ、大きなカメからビンに詰め替えたら、もみ紫蘇が沢山余っちゃったので、最近出回っている新ショウガで、紅生姜を作ることにしました。

作る工程を画像に残そうと思っていたのに、ビン詰めの時だけの画像しかなかった・・・ ![]()

新ショウガを細切り(好みでスライスでもOK!)にして、甘酢に漬け込みます。 漬け込んだ生姜をざるにあげて水気を切って、もみ紫蘇と一緒に保存用のビンに詰めます。

新ショウガを細切り(好みでスライスでもOK!)にして、甘酢に漬け込みます。 漬け込んだ生姜をざるにあげて水気を切って、もみ紫蘇と一緒に保存用のビンに詰めます。

甘酢をもう1度沸騰させて、冷めたら新生姜のビンに生姜が隠れるまで注ぎいれます。フタをして1週間位したらできあがりです。紫蘇の赤が生姜に移って真っ赤な紅生姜が出来上がります。

甘酢をもう1度沸騰させて、冷めたら新生姜のビンに生姜が隠れるまで注ぎいれます。フタをして1週間位したらできあがりです。紫蘇の赤が生姜に移って真っ赤な紅生姜が出来上がります。

本当は4%くらいの塩漬けにして、しっかり絞って半日干して、甘酢ではなく、梅干の赤梅酢に漬けて作るのですが、私は甘酢漬けの紅生姜の方が好きなので、この作り方で作ります。

ちょうどビン詰めしたときに、友達のフラさんが遊びに来てくれたので、http://blog.goo.ne.jp/fura_2005 お土産に小さなビンを差し上げました。1週間後からが食べごろになるけど、時間を置いたほうが味が馴染んで美味しいですよね~ ![]() 冷蔵庫で長く寝かせた紅生姜の方が絶対美味しいと思います。

冷蔵庫で長く寝かせた紅生姜の方が絶対美味しいと思います。

2009年9月24日 (木曜日)

真っ赤な梅干のコツ

親戚の叔母ちゃんの作る梅干は、やわらかくて真っ赤です。いつもどうやって作っているのかな~?と思っていました。でも、昔ながらの梅干でショッパイ!!

コツを聞いてみたら「紫蘇を2回入れる」と言っていました。偶然にも、我が家の今年の梅干は紫蘇を2回入れたと同じ事になってしまいました。(市販のもみ紫蘇を使って失敗したので、紫蘇を買って漬けなおした)来年は、紫蘇を沢山植えて真っ赤な梅干を作るぞ~!

見て!見て!って、言いたくなるくらい綺麗な色に仕上がっています。着色料を使わずに天然の紫蘇の色だけで、ここまで綺麗に梅が染まっています。麦ご飯じゃなくて、炊き立ての新米が欲しくなりました。

見て!見て!って、言いたくなるくらい綺麗な色に仕上がっています。着色料を使わずに天然の紫蘇の色だけで、ここまで綺麗に梅が染まっています。麦ご飯じゃなくて、炊き立ての新米が欲しくなりました。

親戚の叔母ちゃんの家は専業農家なので、ビニールハウスの中で梅干を干事が出来ます。干した梅干を壺の中に戻すときに、もみ紫蘇をもう1回足すそうです。これで梅干は柔らかくて真っ赤な梅干になるそうです。

家では梅干を干して作ったことはないので、手抜き梅干になっちゃうのかな?それに親戚の叔母ちゃんの作る梅干は塩っ辛くて・・・、減塩を心がけている私には、塩抜きしなくては使えません。

それにしても、紫蘇の2度漬けをすると、ここまで真っ赤な梅干が出来上がるなんて、感激しちゃいますよね。しかも我が家のプチ自慢は、10%の塩分で作っているのに、常温保存できています。梅干は作ったその年ではなく、2年後くらいの方が、塩が馴染んでマイルドになって一番美味しいですよね。

これでまた、来年の楽しみが増えちゃったわ~♪

2009年8月23日 (日曜日)

とんかつ

今週は母にお付き合いして、ドライバーをしています。お盆にお休みを取らなかったので、今週は代休のようなものでした。

79歳の母が女学校に通っていた頃の友達の家に、近況報告をかねて顔を見せに1週間かけて回って来ました ![]()

私の母は赤ちゃんの時に両親が離婚して、お婆ちゃんに育ててもらったそうです。そのお婆ちゃんも12歳の時に亡くなってその後、親戚の家に女学校を卒業するまでお世話になったそうです。女学校を卒業してから大阪に出て、住み込みで美容師の見習いから始めたそうです。当時の美容師さんは小学校を卒業したらすぐに住み込みを始めるのが普通だったそうですが、母が美容師を目指したのは人よりも遅くて、女学校を卒業してからだったので珍しかったそうです。だから母の美容師免許は大阪の免許証になっています。

戦時中の女学生時代の懐かしい話をしたり、体のどこが悪いとか、子供や孫の話で盛り上がっていましたよ~ ![]() 「来年は80歳になるので記念に同窓会したらどうかしら?」ってお話もでていました。

「来年は80歳になるので記念に同窓会したらどうかしら?」ってお話もでていました。

そんなこんなで、今週は毎日ランチを奢ってもらって(79歳の母に)、お蕎麦・ラーメン・バイキング・豚カツ・・・カロリーが気になる私です

そんなこんなで、今週は毎日ランチを奢ってもらって(79歳の母に)、お蕎麦・ラーメン・バイキング・豚カツ・・・カロリーが気になる私です ![]()

お昼のランチは数種類ありましたが、ひれ肉とロース肉の盛り合わせを頼んで、キャベツとご飯はお代わり自由でした。

お昼のランチは数種類ありましたが、ひれ肉とロース肉の盛り合わせを頼んで、キャベツとご飯はお代わり自由でした。

食べ終わって外にでたら、画像には写っていませんが大勢の人が行列を作っていました。

豚カツはとても美味しかったですよ~ ![]() ご飯はお代わりしませんでしたが、キャベツはお代わりしちゃいましたよ~

ご飯はお代わりしませんでしたが、キャベツはお代わりしちゃいましたよ~ ![]()

用事を済ませて家に帰って来たら、木造の家は夏は暑くて冬は寒いんですよね~・・・

用事を済ませて家に帰って来たら、木造の家は夏は暑くて冬は寒いんですよね~・・・ ![]() 家中の窓を開けたいけど・・・桜島の火山灰が・・・

家中の窓を開けたいけど・・・桜島の火山灰が・・・ ![]() でも、おかげさまでかき氷が美味しい~

でも、おかげさまでかき氷が美味しい~ ![]() 夏場のかき氷はやっぱりイチゴですよね~、自家製のイチゴシロップをたっぷりかけて練乳をかけたら、最高~

夏場のかき氷はやっぱりイチゴですよね~、自家製のイチゴシロップをたっぷりかけて練乳をかけたら、最高~ ![]() 時間がもう少し遅ければ、ビールを一気飲みしちゃうんだけどな~

時間がもう少し遅ければ、ビールを一気飲みしちゃうんだけどな~ ![]()

2009年8月13日 (木曜日)

ぶどうジャムの作り方

葡萄を頂いたのでジャムを作りました。

私はぶどうの皮に含まれるポリフェノールの一種、アントシアニンを積極的に摂りたいので、皮も一緒にジャムにします。アントシアニンの効能の一つには肝機能を高める働きがあります。ビール大好きな ![]() 私としては、ぶどうの皮の持つ抗酸化作用ははずせないわ~

私としては、ぶどうの皮の持つ抗酸化作用ははずせないわ~ ![]()

私流の作り方。

すぐに食べる場合、自宅用には糖度を20%~30%で作ります。常温での長期保存用は50%~60%以上にしないと長持ちしません。でもぶどうはもともと甘いので、砂糖の量は控えたいですよね~。今回はぶどうの量が少なかったのとぶどうが酸っぱかったのと、すぐ食べちゃうから25%で作ってあります。糖分が少ないと果物の持つ本来の甘さが際立っていい香ですよ~ ![]() 1ヶ月以内に食べ切っちゃう場合は25%がお勧めです

1ヶ月以内に食べ切っちゃう場合は25%がお勧めです ![]()

①ぶどうを房からはずして半分に切り、種があったら種は取り除きます( 種が入ると苦くなっちゃいます )

①ぶどうを房からはずして半分に切り、種があったら種は取り除きます( 種が入ると苦くなっちゃいます )

②ぶどうの重さを量って、20%~30%の砂糖をまぶしいれて、1晩置きます。

③強火で常にかき回しながら好みのトロミがつくまで煮込んでOK!です。私はソースとジャムの間くらいの固さに仕上げます。

鍋にこびりついたジャムは勿体なので

鍋にこびりついたジャムは勿体なので ![]() ヨーグルトにかけていただきました~

ヨーグルトにかけていただきました~ ![]()

ぶどうの香が上品で美味しいわ~ ![]()

今日のおやつは、黄色い果肉の小玉すいかを半分

今日のおやつは、黄色い果肉の小玉すいかを半分 ![]() だって~西瓜大好きなんだもん

だって~西瓜大好きなんだもん ![]()

2009年8月 3日 (月曜日)

梅干用の紫蘇

毎年、梅干用に紫蘇を育てているのですが、今年は種まきの時期をはずしちゃって・・・仕方なく市販の梅干用の袋入りの紫蘇を使いました。でも・・・安いほうを選んだからなのか?・・・、いつもの梅干と違う~ ![]() 色も悪いし・・・匂いがぜんぜん違う~

色も悪いし・・・匂いがぜんぜん違う~ ![]()

そこで、今日はプール帰りに物産館に寄り道して、紫蘇を探しました。

物産館に紫蘇は売っていましたが、お値段が・・・

物産館に紫蘇は売っていましたが、お値段が・・・ ![]() やっぱり普通の時期に買うのが一番新鮮で安いんですよね~。

やっぱり普通の時期に買うのが一番新鮮で安いんですよね~。

梅干は35キロ漬けたつもりだったけど、見てみたら40キロ漬けてありました。これだけじゃ足りないけど、まったくないよりはましなので・・・。

これで梅干作れるの?って言うくらい、怖い色をしています。

1回目のアク抜きをしていたら(外で)雨が降ってきたので、雨に濡れると困るので、お風呂場に移動です。

1回目のアク抜きをしていたら(外で)雨が降ってきたので、雨に濡れると困るので、お風呂場に移動です。

アク抜きした紫蘇に白梅酢(梅に塩をして出てきた汁を白梅酢といいます)をまぶして揉み込むと、真っ赤な汁がでてきます。これを2回繰り返して梅の壺に入れると、梅干が真っ赤に染まるんですよ~ ![]()

3回目のアク抜きをした汁を捨てたら、こんなにすごい色になっていました。色も匂いもこれでなくちゃね~

3回目のアク抜きをした汁を捨てたら、こんなにすごい色になっていました。色も匂いもこれでなくちゃね~ ![]() せっかくの有機肥料・無農薬の梅が勿体ないものね~

せっかくの有機肥料・無農薬の梅が勿体ないものね~ ![]()

来年は、これに懲りて、いつもの通りに自宅の畑で紫蘇を育てて、梅干を作らなくちゃね~ (反省!)

2009年8月 2日 (日曜日)

冷凍の梅を使って梅シロップ作り

初夏の楽しみの一つに、梅シロップがあります。梅の香と爽やかな酸味を楽しむ初夏ならではの物ですが、冷凍庫に”青梅”~”完熟梅”を冷凍保存しているので、いつでも好きなときに梅シロップを楽しむことができます。

旬の時期にしか味わえない物が大好きで、日本の季節を感じていますが、冷凍の食材を使っての恩恵にも浸っています。

旬の時期にしか味わえない物が大好きで、日本の季節を感じていますが、冷凍の食材を使っての恩恵にも浸っています。

自宅の果樹園に梅の木を沢山植えてあるので青梅に始まり、樹上で完熟してポロリと落ちた梅を綺麗にして冷凍保存しています。冷凍していたら、いつでも好きな時にシロップやジャムに加工出来るので重宝しています。毎年、これを使って、夏の冷たいお茶用にシロップを作っています。1週間後が楽しみ~ ![]()

今日はイチゴシロップも仕上げたので、かき氷も楽しみですよ~ ![]()

グッドタイミングで、遠慮なく本音でお話できる友達が遊びに来てくれて、お土産に出来て嬉しかったわ~![]()

2009年7月26日 (日曜日)

イチゴソース

”T”先生からいただいた完熟イチゴを冷凍してあるので当分の間、ヨーグルトソースには困りません ![]()

昨夜のうちに解凍したイチゴをフードプロセッサーにかけて、2キロの完熟イチゴに500グラムのグラニュー糖を振り入れて、イチゴから自然に水分が出てくるのを一晩待ちます。火にかけて沸騰してきたらさらに250グラムのグラニュー糖を足して、さらに沸騰させ、最後の250グラムのグラニュー糖を加えたら、アクを丁寧に取り除いて好みの濃度に仕上げます。これで糖分50%の完熟イチゴソースになります。ジャムにする場合は時間を長く煮込みます。

昨夜のうちに解凍したイチゴをフードプロセッサーにかけて、2キロの完熟イチゴに500グラムのグラニュー糖を振り入れて、イチゴから自然に水分が出てくるのを一晩待ちます。火にかけて沸騰してきたらさらに250グラムのグラニュー糖を足して、さらに沸騰させ、最後の250グラムのグラニュー糖を加えたら、アクを丁寧に取り除いて好みの濃度に仕上げます。これで糖分50%の完熟イチゴソースになります。ジャムにする場合は時間を長く煮込みます。

イチゴの鍋に火をつけるのと同時進行で、ガラス瓶の消毒を始めます。こうするとイチゴソースが出来上がる頃に、ガラス瓶の煮沸消毒が済んで、暖かいビンに暖かいイチゴソースを詰める事ができます。ビンの消毒と一緒に最後にゴムパッキンやレードルも消毒します。

イチゴの鍋に火をつけるのと同時進行で、ガラス瓶の消毒を始めます。こうするとイチゴソースが出来上がる頃に、ガラス瓶の煮沸消毒が済んで、暖かいビンに暖かいイチゴソースを詰める事ができます。ビンの消毒と一緒に最後にゴムパッキンやレードルも消毒します。

出来立ての熱々ソースを瓶詰めしたら脱気をします。今回は250mlのジャムビン6個を重ねて脱気です。ビンを煮沸消毒したお湯はここでも役にたちますね~

出来立ての熱々ソースを瓶詰めしたら脱気をします。今回は250mlのジャムビン6個を重ねて脱気です。ビンを煮沸消毒したお湯はここでも役にたちますね~ ![]() この他にも明日からすぐに使う分は脱気しなくてもいいので、別なジャムビンに入れてあります。

この他にも明日からすぐに使う分は脱気しなくてもいいので、別なジャムビンに入れてあります。

沸騰したら様子を見ながら15~20分くらいで、脱気が完成です! 完成したら、温度を徐々に下げていきます。最初は70度くらいにお湯の温度を下げて、次は50度くらい・・・と、後は流水で一気に温度を下げます。こうするとイチゴの綺麗な色が長く残るんですよ~ ![]()

出来あがりはこんな感じです

出来あがりはこんな感じです ![]() 明日から朝のヨーグルトにかけていただきま~す

明日から朝のヨーグルトにかけていただきま~す ![]() ヨーグルトソースとジャムの間くらいの硬さに仕上げてあるので、アイスクリームやヨーグルトにかけたり、パンに塗ったり色々使えていいですよ~

ヨーグルトソースとジャムの間くらいの硬さに仕上げてあるので、アイスクリームやヨーグルトにかけたり、パンに塗ったり色々使えていいですよ~ ![]()

2009年7月24日 (金曜日)

伊勢海老の中華蒸し

2009年7月21日 (火曜日)

夏バテ防止のお食事

物産館で母に買ってあげた”巨砲の鉢植え”が色づいてきました。

物産館で母に買ってあげた”巨砲の鉢植え”が色づいてきました。

試しに食べてみたら・・・スッパ~イ ![]()

本物の生産農家とは肥料が違うからでしょうね~。秋にはぶどう棚の下に植え替えてあげる予定です。沢山勉強して甘くて美味しい巨砲になるようにしましょうね~ ![]()

今朝、5時30分くらいに畑にでてみたら、キュウリが沢山生っていました。また巨大化しています。大きさの比較になるかな~?桃屋のザーサイの空き瓶と一緒に写してみました。だいたい、3日に1回、これくらいの量の収穫があります。実は・・・チョットもてあまし気味・・・

今朝、5時30分くらいに畑にでてみたら、キュウリが沢山生っていました。また巨大化しています。大きさの比較になるかな~?桃屋のザーサイの空き瓶と一緒に写してみました。だいたい、3日に1回、これくらいの量の収穫があります。実は・・・チョットもてあまし気味・・・ ![]()

もてあまし気味のキュウリを使って、スパゲティサラダをメインにした朝ご飯です

もてあまし気味のキュウリを使って、スパゲティサラダをメインにした朝ご飯です ![]()

ゴーヤー、キュウリ、ピーマン、プチトマト、青シソを塩もみして卵の黄身と黒酢を合わせてマヨネーズを作って(オイルはモチロン!エコナを使って作ります)。トーストには自家製イチゴジャムを塗って、ヨーグルトには奄美のプラムのコンポートを添えて、飲み物はコーヒー豆が切れていたので、これも自家製の梅のサワードリンクです。酢を沢山摂ると夏バテしないそうですよ~ ![]()

1人の朝ご飯でも、夏バテするといけないから・・・とか(苦笑)言いながら・・・あはは・・・しっかり食べすぎ~~~ ![]()

今日はプールも休みなのに、食べすぎですよね~ ![]()

2009年7月18日 (土曜日)

お家 de 野菜たっぷりランチ

朝早く畑に出てみたら、空心菜がいい感じに大きくなっていたので、お昼は空心菜のパスタにしようと思い、野菜たっぷりが好きな私はさっそく野菜の収穫です。

オリーブオイルでニンニクを炒めて、トマト、空心菜、ネギ、玉ネギ、ピーマン、レッドパプリカ、白茄子を煮込んでトマトソースを作りました。

オリーブオイルでニンニクを炒めて、トマト、空心菜、ネギ、玉ネギ、ピーマン、レッドパプリカ、白茄子を煮込んでトマトソースを作りました。

買って来たのは、オリーブオイルとチーズとパスタだけです ![]() 家庭菜園がお家の前にあって良かった~

家庭菜園がお家の前にあって良かった~ ![]() パスタだけなのに9種類のお野菜とれましたよ~

パスタだけなのに9種類のお野菜とれましたよ~ ![]()

デザートは、奄美のプラムのコンポートをのせたヨーグルトに、奄美のプラムのヨーグルトソースもかけちゃった~

デザートは、奄美のプラムのコンポートをのせたヨーグルトに、奄美のプラムのヨーグルトソースもかけちゃった~ ![]() ドリンクは100%イチゴのジュース

ドリンクは100%イチゴのジュース ![]()

1人のランチでも、しっかり作って食べちゃうから太ってしまうのよね~・・・それは朝ご飯も、夜も同じで・・・しっかり派なんだよね~ ![]()

お友達に聞いたら、お家で1人だと軽くお茶漬けとかで済ますらしい・・・ ![]() 私はお茶漬けでも、野菜天ぷら4~5切れ付けちゃうんだよね~・・・

私はお茶漬けでも、野菜天ぷら4~5切れ付けちゃうんだよね~・・・ ![]() 夏バテで食欲無くなりたいと本気で思っている私です・・・

夏バテで食欲無くなりたいと本気で思っている私です・・・ ![]()

熱が出ても、食欲なくなった経験が未だにありません・・・。